前面的话

这段时间,借着“南粤山河多锦绣”行动,我重走了一次江门。

五邑地区,传承着广府人共同的文化,又在漫长的海外务工历史中,交融、衍生出别具一格的华侨文化。

而对于我来说,江门这个城市的第一个关键词,“梁启超”。

这次我们又来到梁启超的故乡江门新会,当地人正在大规模地晾晒陈皮。

傍晚,远处的高山上,熊子塔(“熊”读ní,书写下为三点)渐渐没入夕阳最后的光辉里,我又想起了这个书生过度燃烧的一生。

——许伟明

文 | 许伟明

祖父的悲伤

到新会茶坑村的梁启超出生时,崖门海战已过去近六百年。

梁家的祖墓在崖山,每逢清明节,梁启超祖父梁维清便会领着儿孙们坐船去祭扫祖墓,途经崖门古战场,祖父便会讲起当年的壮烈,每次都老泪纵横。

崖门的东边是崖山,西边为汤瓶山,延伸入海,就像一半开掩的闸门。门内是平静的银洲湖,门外就是浩浩荡荡的大海。

海水涨落,处在咸淡水交接处的银洲湖,有时咸一些,有时淡一些。

一个雨天,我站在崖山的宋元海战古战场遗址上,从高处可以望见银洲湖。

战斗历时23天,宋军最终败于元军水陆两面的夹击。

丞相陆秀夫背着9岁的末代皇帝赵昰投海自尽,南宋10万军民跳海殉国,尸体浮满了银洲湖,南宋倾覆。

陈寅恪说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”。

崖门海战以后,精致婉约、文明璀璨的宋朝被游牧民族建立的元朝所取代。

自戊戌变法失败后,梁启超为了躲避满清追杀,流亡到了日本,期间写就《三十自述》。

文中写到,在年幼时,祖父梁维清教自己四书、五经,经常谈起“古豪杰、哲人嘉言懿行”,并且“尤善举亡宋、亡明国难之事,津津道之。”

可见梁启超的幼年教育中,发生在老家不远处的宋元海战是极为重要的一课。

梁启超所生长的岁月,中国正陷入一场比亡宋更为深刻的亡国亡种危机。然而,梁启超面对的又是一个完全不同的世界,是李鸿章所说的“数千年未有之大变局”。

从海洋来的西方侵略者和北方的游牧民族太不一样了,他们在文化、军事、科技、制度等方面所具有的优势,击溃了中国历来的自信。

在一个新时代里,一切都亟待重新的建设。

仅有道德上的忠义已远远不够了,中国需要新的出路,一条救亡图存的道路,这激励着仁人志士们艰难求索,前仆后继。

一介书生梁启超也从此卷入历史的激流。他在给友人的信中说,“使中国而诚无可为,我惟有蹈东海以死耳!”如此慷慨激昂,壮烈豪迈。

被政治裹挟的书生

1873年2月,梁启超生于广东新会茶坑村。

茶坑村是一个很典型的岭南村落,屋子布局错落有致,里巷分明,追求风水。

村子背靠凤山,山顶熊子塔矗立,见证着梁氏400年耕读传家的历史。

梁启超在《三十自述》中说,“先世自宋末由福州徙南雄,明末由南雄徙新会,定居焉,数百年栖于山谷。族之伯叔兄弟,且耕且读,不问世事,如桃源中人。”

祖屋前面还有一座曾祖父所建的怡堂书室,也是梁启超少年时读私塾的地方。

后来他和新婚妻子李蕙仙回乡,便是住在书室偏房,长女梁思顺也于此出生。

新会梁启超故居,建于清光绪年间,是一幢古色古香的青砖土瓦平房。

茶坑村人很快就发现梁启超真的是一个神童。

他很小就能文,12岁就中了秀才。相比17岁考中秀才的李鸿章,16岁考中秀才的张之洞和考了七次才中秀才的曾国藩,梁启超属于早慧。

17岁那年,梁启超到广州参加乡试中举,名列全省第八,主考官李端棻欣赏他的才华,将堂妹李惠仙许配给他。

中举第二年,梁启超进京参加会试落榜,回广东途中路经上海,偶然买到魏源的《瀛寰志略》,一读才知世界还有五大洲,才知“天地间于训诂、词章之外,更有所谓学问。”

一个全新而庞大的世界摆在梁启超眼前,而中国彼时的处境更加剧了他对中国未来的忧虑。 不管怎么说,梁启超在17岁时就已经是人生赢家了。

如果按照传统的学而优则仕的路子,他必定会走上一条金光大道。但后来的发展并非如此,他后来投身政治——这其中最关键变数,或许便是与南海先生康有为的相遇。

起初梁启超看不上康有为,康有为连秀才都是捐来的。

但后来却折服于康有为对中国与世界局势的理解。

后来康有为在广州创办万木草堂,宣讲改良之道,梁启超便是弟子之一,万木草堂也为后来戊戌变法的策源地。

1895年,甲午战争后,清政府被迫签订《马关条约》。

22岁的梁启超在北京参加完会试,康有为、梁启超联合1300多名举人上万言书,反对签订《马关条约》,并提出拒和、迁都、练兵、变法等主张,即“公车上书”。当然这次上书并没有成果。

四年之后,康梁等人集聚在光绪皇帝周围,发动戊戌变法,试图以此拯救国家和社会危机。维新变法只存在百日,最后失败,光绪被软禁,谭嗣同被砍了头,康梁流亡日本。

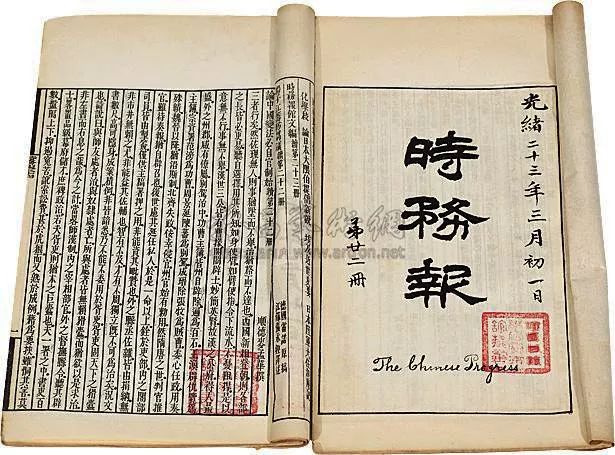

作为一介书生,梁启超救不了国,他只能远离故乡,在外奔走呼喊,创办报纸,著书立说,传播观点和思想,以此来鼓舞更多的人行动起来。

梁启超最终成为中国宪政启蒙百年第一人,但就像他的后人给他的评价,他并不喜欢政治,但政治找上了他,“与其说他们也参与了政治,毋宁说他们都被政治裹挟过。”

九子皆才俊

在新会,我和一些当地人谈起梁启超,人们对他在中国历史上的意义不置可否,但津津乐道于他对子女的教育——“九个子女都成才”,他是一名成功的父亲。

梁启超的九个子女,各个菁秀,其中三人成了院士。当中最著名的无疑是长子建筑学家梁思成了,梁思成和林徽因的爱情故事更是广为人知。

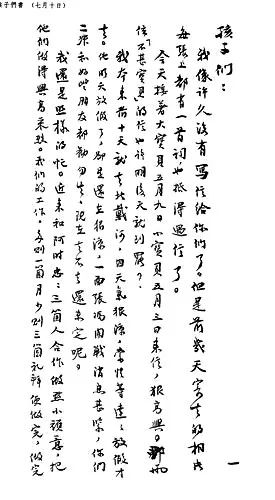

读梁启超的政论文章和他的家书,我读到的是两种不同的味道。

在家书中,政论文章中的那种慷慨豪迈消失了,取而代之的是父亲的慈爱和风趣,在这些家书中,梁启超作为父亲的真性情真是一览无遗。

不同于中国父亲传统地、普遍地不善表达对子女的爱,梁启超并不把对子女之爱隐藏起来。他称长女思顺是最宝贝的女儿,他在给她的家书中写道,“宝贝思顺,我现在回家看见许多小宝贝,忘记了你这大宝贝了。”

有时他还把自己在公开场合的演讲稿寄给儿女们,他也会给孩子们建议,鼓舞他们在学术道路上坚持走下去。有时候会给子女们在生活和事业上指点迷津,他说希望思成成为自己的助手。

但他更是一位慈父。1923年,长子梁思成在北京骑摩托车被汽车撞到,左腿受伤造成终身残疾。事发后梁启超跑到现场,赶来的医生给脸上已无血色的梁思成做检查。 “我那时候心真碎了……我心里想,只要拾回性命,便残废也甘心。” 梁启超在第二天给长女的信中这么描述彼时彼刻的心情。

梁启超的妻子,孩子们的母亲李惠仙,在1924年春天乳腺癌复发,并于当年9月13日溘然而逝。一年之后,在给长女的信中,他还在自责:“顺儿啊,我总觉得你妈妈这个怪病,是我们打那一回架打出来的。我实在哀痛之极,悔恨之极,我怕伤你们的心,始终不忍说,现在忍不住了,说出来也像把自己罪过减轻一点。”

妻子去世之后,子女们不在身边,梁启超对子女的思念更浓了。给子女们的信中又写到, “我实在想你们,想的很。”

1928年10月,梁启超因肾病住进了协和医院,住院期间在给女儿的信中说,“我平常想你还自可,每到病发时便特别想得厉害。”次年1月19日因病去世,享年56岁。

梁启超曾说:“内圣外王之道一语,包举中国学术之全体,其旨归在于内足以资修养而外足以经世。”而他的一生也同样走了一条“内圣外王”的道路。他葬在北京香山植物园内,墓碑上没有生平和头衔。他生前给自己取的号是饮冰室主人、饮冰子。

梁启超以知识分子的见识和担当,走上了一条忧国忧民、报效国家的人生路,但如同后人杨友麟所评价的,梁启超过度燃烧了自己,他50多岁就去世了,他本质上是一名书生,并不是中国政坛上的成功者。

在新会茶坑村梁启超的故居里,细雨从四方形天井上慢慢落下,游客在几间老屋穿梭,一名老妇正在轻轻地擦拭桌台。

我很想知道,当年在这宁静的村里,听闻外界的飘摇动荡,书生梁启超内心是怎样的焦虑;在他颠沛的一生中,他会如何思念自己的故乡;他的观点和事迹传回村里,他的乡邻们又作何感想。