前面的话

相对机器,双手在效率上常常显得一无是处,“注定要消亡”可能是很多手工艺类非遗的宿命。

但“非遗”不仅关乎工艺和效率,更关乎我们的历史和文化。

就像傣族人的制陶,依然保留着古老的技艺,尽管在效率上已经落后了,但它上面有着与傣民族息息相关的文化密码,进而又带领我们理解四年前以来中国文明的变迁。

傣族制陶:解码四千年前的中华文明

作者 | 许伟明

1. 村里唯一的陶匠

明天傣历年就开始了,玉勐正在做最后一批陶器。

我来到她家的时候,她已经忙完了一阵子,“刚刚有人来参观,人刚走不久,我先休息一会儿再做”。

但很快她又开始和起了泥土,搓成圆条,然后在木制的转盘上面盘筑成形。她穿着傣族人常穿的筒裙,赤着脚,左脚的大拇趾慢慢推转木轮,配合手上盘泥条的动作。这种手脚并用的制陶方式,现在其它地方真是难得一见了。

她的儿子岩温叫正在做一个小巧的茶壶,壶身差不多完成了,他正在给它安上壶嘴和壶柄。

四月十日之后,西双版纳陡然热闹起来。傣历年、泼水节就要到来,游客越来越多,突然拥挤的街道和大幅涨价的酒店,让不为旅游而来的我们感到有些失措。

气温也在逐日升高,就像正在为泼水节积蓄着热度。但玉勐家的作坊,一道铁门和外界隔开,保持着一种距离感,作坊很安静,只要是背阴处,就很凉快。

玉勐和儿子岩温叫,都在专心致志地做陶,玉勐的丈夫在院子里和泥土,各自忙碌。外面炎热的天气和热闹的氛围,和屋子里形成一种特别的反差。

家里还有一人正用傣陶做的茶器泡茶请茶,岩温叫说,这是今年春天刚出的普洱。

这套茶壶茶杯,虽是土陶所做,外形和寻常所见并无多大不同。

但以前傣族茶器的器型,其实和现在很不一样。岩温叫指着靠墙的架子一角摆放的陶器说,“以前是用那种壶的”。

那种茶壶,更像是一种单口的小罐。以前傣族人住的房子多有火塘,他们把茶叶放在这种陶壶里烘烤一会儿,然后再注入开水。已经灼热的陶器遇到水,会发生一个清脆的声响,茶水也随之一阵热烫翻滚。

喝茶所用的杯子,外形像今天常见的高圆筒杯,但口子略窄,腹部略外凸。可以想见,用这种杯子喝茶,情景和今天的小茶杯喝茶会很不一样。

变化的又何止是茶壶和茶杯。玉勐所在的曼斗村,以前是澜沧江边的一个村子,现已经成了城中村了。岩温叫说,村子租住的外地人,至少有3万人,而真正的本地人不到3000人。

本地人已没有做农活的了,因为也没田地可耕了。玉勐、岩温叫一家,是全村唯一在做陶器的,这在多数人眼中,或许又显得有些异类了。

2. 傣王的曼勒寨

玉勐的制陶技艺,如果往上追溯缘由,可以追出一段漫长的故事来。

在1180年,傣族人建立了地方政权“景龙金殿国”,从属于大理国。傣王居住在距离今天景洪市中心约6公里的宣慰司,并在旁边建六个村寨为王宫提供傜役服务。

其中一个村叫曼勒寨,是专门给王宫做陶器的。

后来地方政权几度变迁,及至1953年西双版纳成立傣族自治州,土司制度被废除,宣慰司解散。曼勒寨的村民的身份也发生转变,不再担负制陶的傜役,但制陶技艺却一路传承了下来,几乎户户都在做土陶。

但由于他们世代以手工为营生,没有田地,因此只能投亲靠友,陆续向附近村寨搬迁,后来曼勒寨基本就解散了。

从曼勒寨搬出来的艺人,也把制陶的完整手艺带到了落户的新村落,其中包括玉勐所在的曼斗村。玉勐的制陶技艺,便是向其中一位来自曼勒寨的艺人学的。

如今的曼斗村里,也只有玉勐一户人家在制陶了,从曼勒寨搬迁而来的后人,都放弃了制陶。如果从更长的时间来看待傣陶手艺传承这件事情,这里面存在的偶然性真是让人迷惑。

除了玉勐之外,西双版纳现今还有岩罕滇、玉南恩等一批传承人在做傣陶,但相比以往的制陶人数规模,从业者已经少之又少。若不是后来抢救得比较及时,可能傣陶在今天也不复存在了。

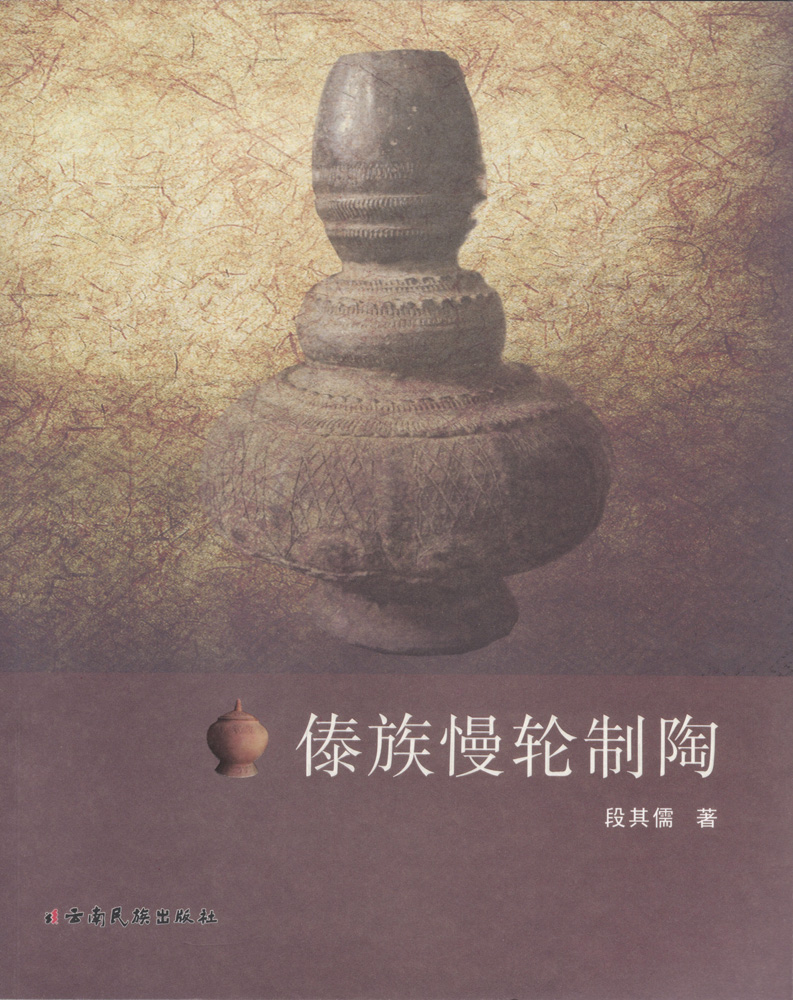

傣陶在2006年被列为第一批国家级“非遗”名录。在入选之前,西双版纳文化馆的老馆长段其儒,主要负责傣陶等项目的申报工作。当时,整个西双版纳州民间,这一古老的手艺已几近绝迹。

段其儒陆续在一些村子找到了还在坚持制陶的艺人。那些放弃制陶的人们,主要原因当然是经济了——做陶的收入一年只有2000元,给家庭的贡献也有限。

还有一些偶然的原因让人十分感慨。段其儒说,他到过一个村子,其实有17人会做陶,但却都不做了。后来才知道是因为1986年的一次不幸:当时有一次村里人开了一台手扶拖拉机去卖陶,路上发生翻车,两个人遇了难。幸存者和老人们因此认为做陶不吉利,就放弃了。

但制陶的人家对这门手艺还是有很多不舍的。段其儒曾走访一户已经不再做傣陶的农户,他提出要买制陶的工具时遭到拒绝,对方说,没有把祖辈传下来的技艺传下来,已经很对不起长辈了,如果再卖掉这些工具,就更不得了了。

他们对傣陶手艺的失传其实更多的是无奈。

后来,傣族慢轮制陶成为国家级非遗,它的保护得到了重视,失传的手艺逐渐恢复起来,才有今天我们所见的光景。

3. 慢轮出不了快活

现在常见的制陶方式是使用快轮进行手拉坯,只要熟练,转瞬之间就可以拉出一个器形来。

但用慢轮来做陶,只能用泥条一段段地往高里盘筑,速度很慢。

陶器的厚度也不好掌握,很容易出现薄厚不均,所以更需要对陶土用量的精准掌握。但玉勐已经非常熟练了,所以虽然用慢轮制陶,她其实做得并不慢。觉得厚了,就拿掉一些土,觉得不够厚,就加一些土,全凭手的感觉。

玉勐做了一个小的陶罐,用泥条盘出大概的器形后,我见她用手指把泥条中的缝抹平。为了让器形更规整好看,玉勐用竹刮片进行了一些修整。然后用一块蘸水的布抹一圈罐口,陶罐上沿一下子变得光滑许多。

接着,她一手拿鹅卵石,另一手持木拍,敲打陶罐的内壁和外壁。这种敲打的好处有两个,一是让陶罐更紧实,二是木拍上有一些刻痕,可以给陶罐的外壁拍打出一些特别的纹样来。

傣陶常见的纹样有两种,一种是上下方向的条状纹样,看起来像一条条的细绳子。另一种是网状的,像是由无数的菱形组成的。但由于是拍打出来的,所以并不是特别规则,而是给人粗放之感。有些器具的纹样要求规则、准确,那就直接印上去。

陶坯制作好了后,先得在通风的地方放几天,阴干后再放在太阳下晒至完全干燥,等到陶坯达到了一定的数量,就可以进行烧制了。

傣族人烧制陶器,传统最常用的办法是古老的平地堆烧,而不是窑烧。

堆烧的时候,先在地上铺一层柴禾稻草,然后再码上已经干透的陶坯,覆盖一层稻草,接着很重要的一件事是,在稻草外部抹上一层泥土。这有点儿像是烤“叫化鸡”时,得在鸡的外面糊一层泥土。

但泥土并不是把柴草堆严严实实地覆盖住,还要在底部保留一个点火口,以及在顶部保留几个通风口。然后点火,柴火逐渐燃烧,泥土层会变干发硬,相当于一个临时的窑炉了。

玉勐的儿子说,这种抹了泥土的平地堆烧的办法好处很多。一是,让柴火堆的温度保持较高,温度能达到800至1000摄氏度,且由于外层泥土的密封与保温,能使“窑”内的温度持续得较久,不仅成功率提高,烧出来的陶色也更均匀。

另一个好处是,这种平地堆烧可大可小,很灵活,陶器多时就把柴堆做大,反之就做小些,不受固定窑炉大小之限,也更省燃料。玉勐平时烧陶的地点,就在自家院子内,烧好散热后取走,扫去灰烬和干土,几乎不留什么痕迹。相对于固定的窑炉,这确实方便多了。当然,如今也有很多制陶艺人使用土窑进行傣陶的烧制了,以便达到更高的温度。

4. 时间的礼物

傣陶的技艺,据信是从中原传来的,论其发源的历史,至少有4000多年。

傣族人是由从中原一路南迁的百越族群的一个分支的后人和当地融合而成。百越族南迁过程中,陶制的炊具和餐具被沿路携带,在一路走、一路停的南迁中,中原的制陶文化逐渐向南扩散,并一路来到了西双版纳。

后来,中原地区的陶瓷烧造技艺大大提升,但西双版纳并未受到影响。

曹魏西晋时期,南方就大规模使用瓷器作为饮食器具,胎质细腻,釉色纯净。唐代中原地区就能烧制釉色动人的唐三彩了。宋代以后,内地瓷器的烧制整体走向繁荣。

但偏居在西南边陲的傣族人,和中原的接触实在不方便。自从百越人到来并带来制陶技艺以后,中原发生的新的几次陶瓷技术革命似乎就不再向这里传播了,傣陶的原始古朴却因此保留了下来,并独立演进,发展出自己的特点。

比如,受信仰南传佛教影响,傣陶除了家庭用的生活器具外,还包括佛寺用品。因为宗教上的要求,佛寺用品大多数由男性来做。和日用陶器相比,寺庙用的陶器的造型明显不同,并且还需要上釉。

现在我们很难理解过去西双版纳和内地的那种距离感了,如今从昆明到西双版纳只有不到一小时的飞行航程,轻松就跨越两地间的山长水远。但时光若倒推三十年,从昆明去西双版纳被视为畏途,当时两地间的交通和物流靠的是人背马驮,去一趟西双版纳的步行时间至少要十天以上,北来的人还得担心热带疾病的纠缠。

而在今天,中原地区的原始土陶制作技艺已近乎无处可寻了,在博物馆里的物件都是动辄数千年的文物,诉说的是远古的故事。谁会想到在中国边陲的西双版纳,土陶制作还鲜活地存在着,成为今人窥探中国陶艺发展史的活化石?

远在福建闽侯昙石山,在半个世纪前曾考古挖掘出一个古老的圆底土陶釜的碎片,考古学家将它们重新拼接,成为一个完整的陶器。这个古陶器,被认为距今至少有2300年的历史。

西双版纳的土陶艺人们若是看到那个陶器应该会觉得很面熟,虽然中间隔着漫长的时空,但从器型到纹饰,它和傣族土陶有着惊人的相似度。

尽管后来傣族土陶的制作也经过一些改良,但整体的技艺依然是古老久远的。玉勐手脚并用的制陶方式,或许和三四千年前的人们的姿势相差并不太多。或许可以说,傣族制陶是时间留给今人的一件礼物。